Stratospheric Aerosol Injection (SAI) – Sonnenschirm für den Planeten oder riskanter Notfallplan?

Ein Eingriff in den Himmel

Stratospheric Aerosol Injection, kurz SAI, ist eine der bekanntesten und zugleich umstrittensten Methoden des Geo-Engineerings. Die Idee: feine, reflektierende Partikel hoch in die untere Stratosphäre (rund 20 Kilometer Höhe) bringen, um einen Teil der Sonnenstrahlung zurück ins All zu reflektieren.

Das Konzept ist inspiriert von der Natur: Nach dem Ausbruch des Vulkans Pinatubo 1991 sanken die globalen Temperaturen für knapp zwei Jahre um etwa 0,5 °C – verursacht durch Schwefeldioxidwolken, die das Sonnenlicht streuten. SAI will diesen Effekt technisch nachahmen, um den Klimawandel zu bremsen.

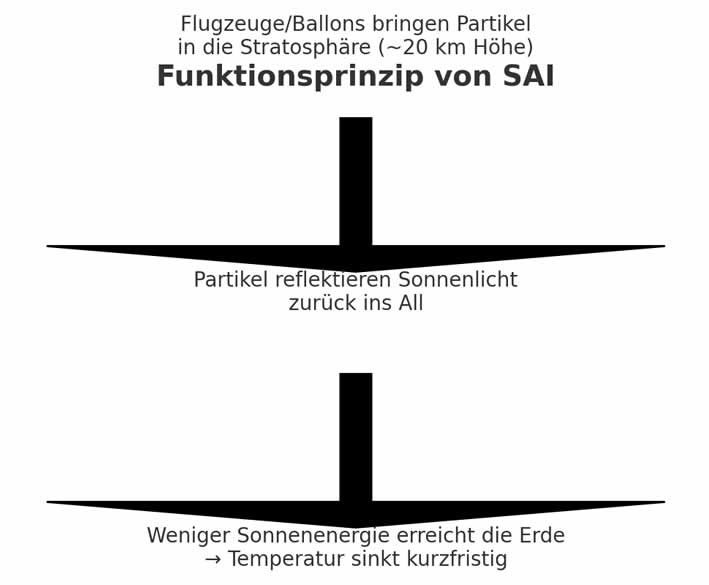

So funktioniert SAI

Die Partikel – meist Sulfataerosole, neuerdings auch Calciumcarbonat oder andere reflektierende Materialien – werden mit speziell ausgerüsteten Flugzeugen, Ballons oder Raketen ausgebracht.

Einmal in der Stratosphäre, verteilen sie sich um den Globus und reflektieren Sonnenlicht. Der Effekt tritt schnell ein: innerhalb von Monaten kann die globale Durchschnittstemperatur um bis zu 1–2 °C gesenkt werden, je nach Einsatzmenge.

Forschungsstand 2025

Weltweit gibt es rund ein Dutzend aktiver Forschungsgruppen, die sich mit SAI befassen.

- Harvard University (ehemals SCoPEx) – Fokus auf Modellierung, Materialien, Governance.

- NOAA (USA) – Stratosphärenforschung ohne Freisetzungsversuche.

- ARIA (UK) – Ballonprojekte mit Universitäten Cambridge, Harvard und Imperial College London.

- Internationale Modellprojekte wie CCMI und GeoMIP vergleichen verschiedene Klimamodelle unter identischen SAI-Bedingungen.

Großskalige Freiland-Experimente gibt es bislang nicht – SCoPEx wurde 2024 nach Protesten indigener Gruppen abgebrochen.

Was Simulationen zeigen

Modellrechnungen ergeben, dass SAI die Erwärmung effektiv begrenzen kann – sogar bei hohen CO₂-Werten:

- Globale Effekte: Abkühlung um ~1,6 °C bei jährlicher Injektion von 15–16 Mio. Tonnen SO₂.

- Regionale Unterschiede:

- Süd-Zentralamerika & Westafrika: Mehr Regen in der Regenzeit, bessere Bodenfeuchte, höhere Erträge.

- Süd- und Ostasien: Schwächung des Monsuns, teils weniger Niederschlag in Indien.

- Westafrika langfristig: Anfangs bessere Regenmuster, später mehr Dürrerisiken.

- Materialwahl: Alternativen wie Aluminiumoxid oder Kalk könnten Ozonabbau und Stratosphärenerwärmung verringern.

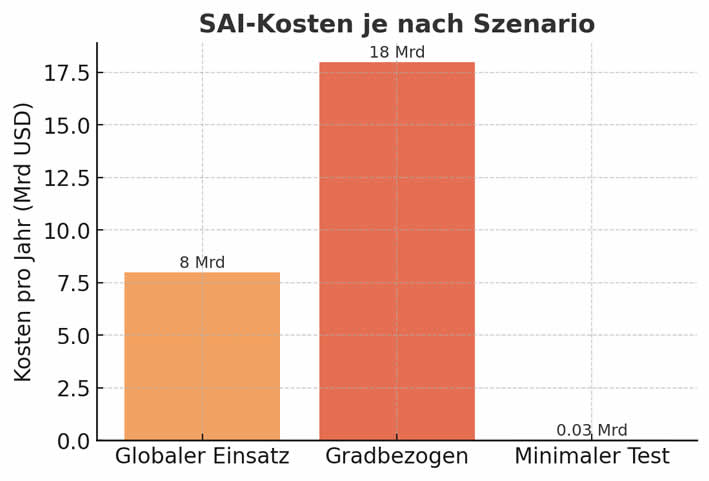

Kosten und Szenarien

SAI gilt als technisch machbar und relativ günstig – zumindest in der Umsetzung:

| Szenario | Jahreskosten | Besonderheiten |

|---|---|---|

| Flugzeugbasiert (global) | 5–10 Mrd USD | Spezielle Flotten nötig |

| Gradbezogen | ~18 Mrd USD / °C | Skalierbar nach Ziel |

| Minimaler Testeinsatz | ~30 Mio USD | Keine Klimawirkung |

Doch diese Zahlen berücksichtigen nicht die möglichen Folgekosten durch Wetterverschiebungen, Ernteausfälle oder geopolitische Konflikte – diese könnten laut Studien im Extremfall bis zu 800 Mrd USD pro Jahr erreichen.

Das CO₂-Problem bleibt

SAI senkt Temperaturen – aber es entfernt kein CO₂ aus der Atmosphäre.

Folgen:

- Ozeanversauerung schreitet ungebremst voran.

- Kippelemente wie Permafrost-Tau oder Amazonas-Absterben bleiben riskant.

- Termination Shock: Wird SAI abrupt gestoppt, steigt die Temperatur innerhalb weniger Jahre rapide – deutlich schneller als heute.

Deshalb betonen Forschende: SAI kann allenfalls ergänzend zu Emissionsreduktionen und CO₂-Entnahme eingesetzt werden.

CO₂ chemisch umwandeln – eine notwendige Ergänzung

Um das Kernproblem anzugehen, gibt es verschiedene Wege, CO₂ dauerhaft zu binden oder in Produkte umzuwandeln:

| Methode | Bindungsdauer | Kosten (USD/t) | Reifegrad |

|---|---|---|---|

| Mineralisierung | Jahrtausende | 10–100 | Hoch |

| Power-to-X Kraftstoffe | Monate–Jahre | 200–600 | Mittel |

| Polymere/Chemikalien | Jahre–Jahrz. | 50–300 | Hoch |

| Elektrochem. Reduktion | Variabel | 150–500 | Niedrig |

| Photokatalyse | Variabel | >300 | Frühphase |

Nur mit solchen Technologien lässt sich der CO₂-Gehalt wirklich senken – SAI alleine verschiebt das Problem lediglich.

Risiken und offene Fragen

- Klimarisiken: Niederschlagsmuster ändern sich, Monsune könnten schwächer werden.

- Ökologische Nebenwirkungen: Ozonabbau, veränderte Photosynthese durch diffuses Licht.

- Politische Kontrolle: Wer entscheidet über Menge, Dauer und Einsatzregion?

- Abhängigkeitseffekt: Je länger SAI läuft, desto schwieriger der Ausstieg.

Fazit

SAI könnte als „Notfallbremse“ helfen, gefährliche Klimafolgen kurzfristig zu mindern. Doch ohne gleichzeitige massive CO₂-Reduktion und -Entnahme wäre es nur ein teurer Sonnenschirm, der die Hitze kaschiert – während der Planet im Hintergrund weiter aufkocht.

Die Forschung steht vor einem Dilemma: Nicht zu forschen wäre fahrlässig – einzusetzen womöglich noch mehr.

Quellen

-

- The Verge (12.08.2024): Harvard SCoPEx‑Abbruch. Link

- NOAA Chemical Sciences Laboratory (24.03.2025): Stratosphärenforschung ohne Freisetzung. Link

- The Times (2025): ARIA‑Programme/Ballonstudien. Link

- Atmospheric Chemistry and Physics (2025): CCMI‑2022/GeoMIP‑Vergleiche. Link

- Atmospheric Chemistry and Physics (2025): ARISE‑SAI‑1.5‑Szenarien. Link

- Frontiers in Climate (2025): Regionale Effekte (Globaler Süden). Link

- Nature Climate and Atmospheric Science (2024): Monsun‑Antwort auf SAI. Link

- Climatic Change (2020): Kosten bis 2100 (Smith & Wagner). Link

- Belfer Center (2012): Taktik & Kosten der ersten 15 Jahre. Link

- Wikipedia (abgerufen Aug 2025): Stratospheric aerosol injection. Link

- Climeworks: Direct Air Capture. Link

- Carbfix: CO₂‑Mineralisierung in Basalt. Link

- Carbon Recycling International: CO₂→Methanol. Link

- Covestro: CO₂‑basierte Polymere. Link

- Time (2023): Climate Overshoot Commission / Governance. Link

- Geoengineering Monitor (2024): SAI‑Risiken & Kritik. Link