US-Produkte meiden? Warum das in Deutschland schwerer ist, als man denkt

In politischen oder gesellschaftlichen Debatten taucht immer wieder der Ruf nach einem Boykott amerikanischer Produkte auf – sei es als Reaktion auf außenpolitische Entscheidungen, wirtschaftliche Interessen oder kulturelle Differenzen. Doch ein konsequenter Verzicht auf US-Produkte erweist sich als komplizierter als vermutet. Denn viele dieser Produkte werden längst nicht mehr ausschließlich in den USA hergestellt, sondern kommen aus Fabriken in Deutschland oder Europa – und oft erkennen Verbraucher gar nicht, dass es sich um amerikanische Marken handelt.

Globalisierung verwischt nationale Grenzen

Die wirtschaftliche Globalisierung hat in den letzten Jahrzehnten dazu geführt, dass Produktions- und Lieferketten hochgradig international verzahnt sind. Ein Produkt, das ursprünglich aus den USA stammt, wird heute häufig in Europa gefertigt – etwa aus logistischen Gründen oder zur Einsparung von Zollkosten. Dies betrifft nicht nur technische Produkte, sondern auch alltägliche Konsumgüter wie Nahrungsmittel, Kosmetika oder Bekleidung.

Beispielhaft sei Coca-Cola genannt: Die wohl bekannteste US-Marke wird seit Jahrzehnten in deutschen Abfüllbetrieben produziert, mit regionalem Wasser und Zutaten. Ähnlich verhält es sich mit vielen Produkten von Mars, Kellogg’s, Procter & Gamble oder McDonald’s – allesamt US-Unternehmen, die jedoch mit eigenen Produktionsstätten in Deutschland tätig sind und damit auch Arbeitsplätze vor Ort sichern.

Markenherkunft oft nicht offensichtlich

Ein weiteres Problem bei einem potenziellen Boykott ist die fehlende Transparenz der Markenherkunft. Viele Konsumenten wissen nicht, dass bekannte Produkte amerikanischen Konzernen gehören. So stammt beispielsweise die Marke Ben & Jerry’s, die oft mit ökologischen und sozialen Werten assoziiert wird, von Unilever – einem britisch-niederländischen Konzern, der jedoch auch enge wirtschaftliche Verbindungen zu US-Märkten pflegt. Oder die beliebte Rasiermarke Gillette, die längst zum Portfolio von Procter & Gamble gehört.

Auch in der Tech-Branche ist ein Boykott kaum praktikabel: Wer auf US-Produkte verzichten möchte, müsste auf Google-Dienste, Apple-Geräte, Microsoft-Software oder soziale Netzwerke wie Instagram und Facebook verzichten – allesamt fest in den Alltag vieler Menschen integriert. Selbst Streamingdienste wie Netflix oder Disney+ sind Teil der US-Kulturindustrie und schwer zu umgehen.

Wirtschaftliche Verflechtungen und lokale Arbeitsplätze

Nicht zu unterschätzen ist auch die wirtschaftliche Bedeutung US-amerikanischer Firmen in Deutschland. Laut Daten der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer beschäftigen US-Unternehmen in Deutschland rund 700.000 Menschen. Dazu gehören Produktionsstandorte großer Industriekonzerne wie Ford, General Electric oder Amazon, aber auch zahlreiche mittelständische Zulieferbetriebe.

Ein pauschaler Verzicht auf US-Produkte würde somit nicht nur globalisierte Lieferketten treffen, sondern auch direkt die deutsche Wirtschaft und Arbeitsplätze vor Ort gefährden. Viele US-Firmen zahlen zudem in Deutschland Steuern und investieren in Forschung und Entwicklung.

US-Boykott-Apps: Digitale Hilfe beim Verzicht

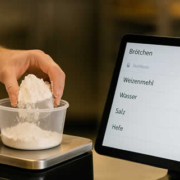

In Zeiten zunehmender politischer Polarisierung und wachsender Konsumkritik gewinnen spezielle Apps an Bedeutung, die Konsumenten beim Boykott bestimmter Produkte unterstützen. Auch im Kontext eines US-Produktverzichts gibt es digitale Werkzeuge, die helfen sollen, Produkte US-amerikanischer Herkunft zu identifizieren.

Einige dieser Apps bieten Barcode-Scanner, mit denen sich beim Einkauf sofort herausfinden lässt, welchem Konzern ein Produkt gehört. Andere wiederum arbeiten mit umfassenden Datenbanken und geben an, ob ein Produkt einem US-Unternehmen zuzuordnen ist oder nicht. Dabei unterscheiden manche Apps sogar zwischen Marken, Mutterkonzernen und Produktionsstandorten.

Ein Beispiel aus dem internationalen Raum ist „Buycott“, eine App, die Kampagnen unterstützt – etwa „Boykottiere Produkte von Unternehmen, die Lobbyarbeit gegen Klimaschutz betreiben“ oder „Vermeide US-Produkte“. Auch deutschsprachige Alternativen und Erweiterungen existieren, oft in Form politischer oder aktivistischer Projekte. Allerdings ist die Datenlage nicht immer aktuell, und die Herkunft eines Produkts kann je nach Vertriebsregion variieren.

Kritiker weisen zudem darauf hin, dass der Einsatz solcher Apps nur dann effektiv ist, wenn Nutzer umfassend informiert sind und bereit, ihr Konsumverhalten konsequent anzupassen. Dennoch zeigen sie, wie stark der Wunsch nach „Konsum mit Haltung“ geworden ist – und wie digitale Mittel diesen Wunsch unterstützen können.

Was bedeutet „kaufen mit Haltung“ heute?

Die Idee, durch Konsumentscheidungen politische Statements zu setzen, ist nicht neu. Doch angesichts der globalisierten Wirtschaft stellt sich die Frage, wie sinnvoll oder wirkungsvoll ein national motivierter Boykott tatsächlich ist. Stattdessen gewinnt der Begriff des „ethischen Konsums“ an Bedeutung – also der gezielte Kauf von Produkten, die unter fairen, nachhaltigen und transparenten Bedingungen hergestellt wurden, unabhängig von der Herkunft des Unternehmens.

Initiativen wie das „Made in Europe“-Siegel oder Gütesiegel für ökologische und soziale Standards bieten hier Orientierung. Auch kleinere, lokale Anbieter erleben in diesem Kontext einen Aufschwung – nicht zuletzt, weil sie transparenter arbeiten und näher an den Verbrauchern sind.

Fazit

Ein Verzicht auf US-Produkte in Deutschland ist theoretisch möglich, praktisch aber kaum konsequent umzusetzen. Zu stark sind die Produktions- und Handelsbeziehungen verzahnt, zu unsichtbar die Herkunft vieler Marken. Digitale Boykott-Apps können helfen, kritische Marken zu identifizieren, doch ein nachhaltiger Konsum erfordert umfassende Informationen und bewusste Entscheidungen.

Statt nationaler Boykottaufrufe könnten ethisch motivierte Kaufentscheidungen ein realistischerer Weg sein, um Einfluss auf Produktionsbedingungen und Unternehmenspolitik zu nehmen.