Ungarn auf dem Weg in die Autokratie

Wie Opposition, Medien und Zivilgesellschaft dem System Orban trotzen

Von Carlos C.

Ein unscheinbares Studio im Herzen Budapests. Auf den ersten Blick wirkt hier alles wie bei jedem Radiosender – Moderatoren mit Kopfhörern, ein leises Summen aus der Regie, Kaffeeduft. Doch Klubradio ist kein gewöhnlicher Sender. „Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten bei einem staatlichen Medium und sollen heute diese Lügen verbreiten“, sagt Janos Desi, Chefredakteur. „Hier dagegen sagen wir, was wir denken.“ Desi lächelt – trotzig, müde, aber unbeugsam.

Der letzte regierungskritische Radiosender Ungarns sendet längst nicht mehr auf UKW. Die Lizenz wurde ihm entzogen – angeblich aus „formalen Gründen“. Die Wahrheit ist politisch: Klubradio störte das System Orban.

Die Abschaffung der Widersprüche

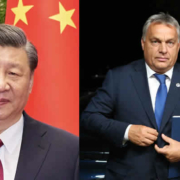

Seit seinem Machtantritt 2010 hat Viktor Orban das ungarische Staatswesen umgebaut – mit chirurgischer Präzision. Verfassungsgericht, Medienaufsicht, öffentliche Rundfunkanstalten: systematisch besetzt mit Loyalisten seiner Fidesz-Partei. Kritische Journalisten? Marginalisiert oder mundtot gemacht. Oppositionsparteien? Ausgeblutet, gespalten, lächerlich gemacht.

Ein neues Mediengesetz von 2024 erlaubt es Behörden, „ausländisch beeinflusste Organisationen“ mit Geldstrafen zu belegen – oder einfach zu verbieten. Demonstrationen lassen sich leichter untersagen. Kameraüberwachung, KI, Gesichtserkennung: repressiver Hightechstaat auf dem Vormarsch.

Die EU schlägt Alarm. Jahr für Jahr bescheinigt der Rechtsstaatlichkeitsbericht der Kommission Ungarn schwere Defizite. Die Zahlungen aus Brüssel bleiben teilweise eingefroren – doch Orban scheint das wenig zu stören. Im Gegenteil: Er nutzt die Kritik, um sein Lieblingsnarrativ zu bedienen – das der ungarischen Nation im heldenhaften Abwehrkampf gegen die „arroganten Eliten“ in Brüssel.

Repression schafft Reichweite

Und doch – es regt sich Widerstand. Ausgerechnet der staatlich ausgeschlossene Radiosender Klubradio erlebt einen zweiten Frühling. Über Livestream erreicht er mittlerweile mehr Hörer als je zuvor: eine halbe Million täglich. „Dank Herrn Orban hören jetzt doppelt so viele Menschen unser Programm“, sagt Desi, der sich noch gut an 1989 erinnert. „Damals fiel der Eiserne Vorhang. Heute schließt sich wieder etwas.“

Nicht nur Journalistinnen, auch Bürgerinnen protestieren – leise, beharrlich. In Budapest gehen jeden Dienstag Tausende auf die Straße. Angeführt von Akos Hadhazy, einem der bekanntesten Regierungskritiker des Landes. „Montagsdemos in der DDR, Dienstagsdemos in Ungarn“, sagt er. „Es ist noch nicht vorbei.“

Angst und Hoffnung

Für Adam, 32, ist der Alltag längst ein Drahtseilakt. Er ist schwul, lebt mit seinem Freund Levente in der Hauptstadt. Händchenhalten auf der Straße? Undenkbar. Die Regierung hat LGBTQ-Personen zum Feindbild erklärt. Doch Adam bleibt: „Ich will nicht weichen. Ich will nicht schweigen.“

Das Klima ist vergiftet – und doch beginnt es zu kippen. Die Bevölkerung, lange apathisch oder eingeschüchtert, wird zunehmend unzufrieden. Die Inflation nagt, das Gesundheitswesen kollabiert, das Bildungssystem liegt am Boden. Eine Reise an den Balaton? Für viele unbezahlbar geworden. Stattdessen: Propaganda über Gender-Ideologie und die „verweichlichte EU“.

„Immer mehr Menschen erkennen, dass die Regierung lügt“, sagt Rebeka Szabo, Parteichefin der ungarischen Grünen.

Der „Magyar-Moment“?

Und plötzlich ist da ein Name, der Hoffnung verspricht: Peter Magyar, charismatisch, jung, rechtsliberal. Mit seiner Partei Tisza bringt er Bewegung ins politische System. In Umfragen liegt er inzwischen knapp vor Fidesz. Kritiker werfen ihm Populismus und Unerfahrenheit vor – doch viele Menschen sehen in ihm den „Messias“, der Orban stürzen könnte.

„In der ungarischen Politik brauchen die Leute eine Lichtgestalt“, sagt Klubradio-Chef Desi. „Und vielleicht ist Magyar genau das.“

Der schmale Grat

Ungarn ist längst kein vollwertiger Rechtsstaat mehr, darüber sind sich Politikwissenschaftler einig. Freedom House spricht von einem „hybriden Regime“ – demokratisch legitimiert, aber autoritär regiert. In vielen Punkten erinnert der ungarische Kurs an Russland unter Putin oder die Türkei unter Erdogan.

Und doch ist da ein entscheidender Unterschied: Die Zivilgesellschaft lebt. Noch. Radios wie Klubradio senden. Noch. Demonstrationen sind möglich. Noch.

„Europa hat Orban verloren“, sagt Szabo. „Aber nicht die ungarische Bevölkerung.“

Vielleicht, so hoffen viele, ist im April 2026 doch ein Richtungswechsel möglich. Vielleicht lässt sich der Kurs noch korrigieren – bevor aus Ungarn endgültig eine Diktatur geworden ist.